さまざまな日常。

バイト後、ふらっと寄ったお店で仲間と語らうひと時。

大学の空きコマ時間、ひたすら他愛のない話をぐだぐだし続けるひと時。

夕方のサークル後、いつものメンバーで、いつものように、お酒を飲み交わすひと時。

毎日当たり前のように、こんな日常が過ぎていく。

その中で、ふと「あっ、この感じなんかいいなー」ってなることがある。心が、ふと素直にそんな感情を吐き出す、そんな瞬間がたまにあるのだ。

しかし、その瞬間に、残酷なまでの、不可逆的な時間の隔たりが、その感情と今の自分との間に生み出される。その「いいな」と思ったその「感じ」は、その瞬間に現在という時から切り離された過去のものとなり、心の奥底の記憶であり続けることしかできないものとなる。二度と再びやってくることはない。

語弊があるように聞こえるかもしれない。しかし、状況的な意味での、言葉で表すそれらの出来事は幾度となく同じ日常の中で繰り返されるだろうが、その瞬間に感じた、「いいな」という「感じ」、感動ともいえる心のささやきは、二度と同じ感情をもってして「生まれる」ことはない。

悲しいほどに切ない、そんな現実。

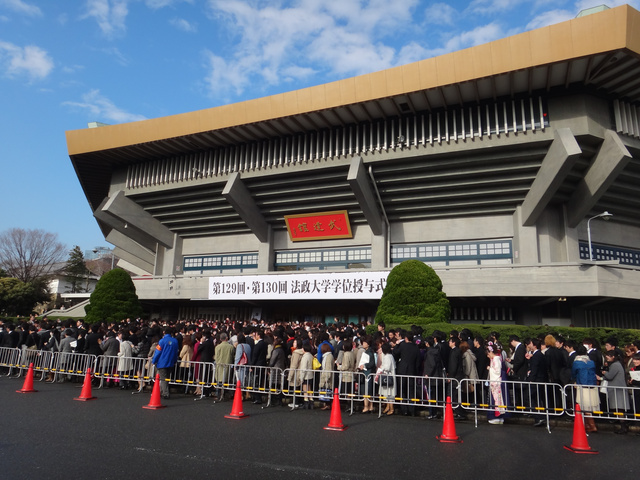

こんなことを考えるたびに、思い出すひとつのブログ記事がある。脳科学者、茂木健一郎氏の「クオリア日記」の一記事だ。いつか茂木先生が法政大学で行った講演を拝聴したことがあって、ふと検索してみてブログをみたのがきっかけなのだが、その内容は強く僕の心に残っている。

以下にブログ記事の一部を引用する。(これは記事内で、氏が過去に執筆されたエッセイから引用されたもの)

時折取りだしては眺めてみる一枚の写真がある。小学校4年生の時、学校の教室で「お楽しみ会」をやっている様子。私は司会をしていて、黒板の前では5人の女の子が紙袋を中心に立って、何やら手品のようなことをしている。私はそのありさまに興味を持ってしまって、思わず立ち上がってのぞき込もうとしている。司会の役割を、思わず忘れてしまっているのである。

小学校4年生のお楽しみ会にて。(※引用者注:白黒写真が挿入されている、元記事参照)

お楽しみ会のあの日に流れていた時間は、今こうして45歳の私が原稿を書いている中で流れている時間と基本的に変わりはしない。逃れることはできず、寄り添って一緒に流れ、息づくしかない。もし退屈ならば苦痛を感じ、楽しければ思わず我を忘れる。その中で何が起きるか、どのような経験をするかということこそ千変万化するものの、「ああ、時間が流れている」というそのありありとした感覚自体は、「今、この時」がずっと続いていく。

その中にいれば、親しく触れることができたもの。近しく、むしろ逃れることが不可能ですらあった、自分という生命体をぴったりと包んでいたもの。その時間の流れは今や絶望的に遠くにいってしまって、触れることも動かすこともいかんともし難い場所にある。

写真の中にいた仲間たちの人生の軌跡はばらばらになってしまって、その多くは連絡さえもつかない。ただ、共にした楽しい時間はかつて確実に存在したのであって、それがもはや手の届かないどうすることもできない彼方に去ってしまったという残酷な事実を前に、呆然と佇むしかないのだ。

「生きる」とは、畢竟、時間の持っている一つの性質に過ぎないのではないか。芋虫がサナギになり、やがて蝶となって羽化する。動き続け、変貌し、そして決して戻らないという生命の営みは、時間という不可逆な流れの持つ一般的な性質から導かれるのであって、だとすれば、私たちは、命を持たざるもの、無機的なものを含めた宇宙の万有と大いなる連帯の中にある。

(中略)

曇りのない目でものごとのありさまを見れば、生命と非生命の間には絶対的な差異はない。ただ、自然法則に従って黙々と変化していく物質の群れがあるだけである。宇宙のそもそもの創造者としての神はあるかもしれないが、その後神は介入しない。スピノザは、宇宙そのものが神だと看破した。時空という神の「精神=身体」の中で、万物は動き回り、移り変わる。時間こそは絶対的な支配者であって、だからこそ、「神」という至高の存在の属性として相応しい。そのことを思う時、私たちは決して孤立していない。

桜の花びらが風に吹かれて散り、やがて地上に落ちる。踏みつけられ、雨に打たれ、朽ち果てて土へと還っていく。そこにあるのが生命の喪失ではなく、生命と非生命を分け隔てなく包む時間というものの絶対的な作用であるとするならば、私たちは長い間随分と考え違いをしてきてしまったのではないか。

時間というものの正体を、逃げずに見極めて見たまえ。そこにあるのは、生命も非生命も未分化の、一つながりの現実ではないか。私たちは、逃れることなどできない。時間の流れから目を逸らすことはかなわない。文明に守られて、現代人は、あたかも死など存在しないかのような顔をして歩いているが、保証された未来など、「現在」と同じだ。

昼夜の移り変わり、季節の変化。時間の流れの不可避な作用を排除しようとすることで、私たちが失ったものは何か? それは生命そのものではなかったか。私たちはどんなに畏怖を感じても、時間というものの正体を直視しなければならない。その時初めて、私たちはかくも長き孤独から解放されるのだ。

茂木健一郎

「風の旅人」連載

「今、ここからすべての場所へ」

第十五回 「孤独ではない」より

「茂木健一郎 クオリア日記」内記事

2008/12/20『「孤独」ではない』より引用(2010.01.09)

とめどなく流れる時間の流れの中で、自分という存在と、それが生み出す感情との、超現実的な懸隔。

江國香織さんの「いつか記憶からこぼれおちるとしても」という短編小説がある。ちょっと前に友人に借りて読んだもの。その中で、主人公の17歳の女子高生が、小学生時代をふにふと振り返るくだりがある。登校から下校まで、いつも一緒に遊んでいた「仲良し」の友達との記憶。しかしいまはもう思い出すことすらできない「仲良し」の感情。なぜいつも一緒にいたのだろう。「仲良し」であった事実はたしかに存在したが、それと現在の感情とには連続性はすでにない。大きな時間の隔たりだけが、感情と記憶の狭間にひたすらむなしく在りつづける。

生きるは過去の積み重ねであって、すべては未来の想い出への収斂。今は今しかない。

当たり前だけど、心が理解するのはむずかしい。